patrimonio culturale e artisticonazionale

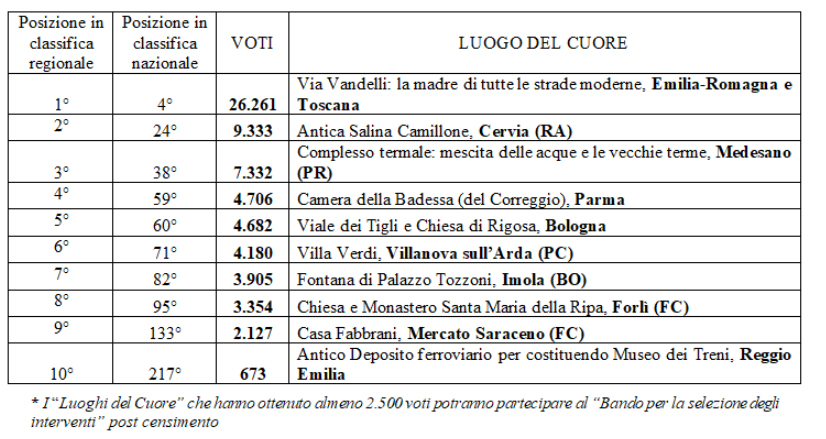

La chiesetta di San Pietro dei Samari a Gallipoli (LE), piccolo edificio medievale immerso nella campagna salentina a meno di un chilometro dal mare, oggi a rischio di crollo, si colloca al primo posto dell’11ma edizione del censimento nazionale de "I Luoghi del Cuore" del Fai - Fondo per l'Ambiente Italiano Ets e Intesa Sanpaolo, che si è chiusa ieri. Con 1.500.638 voti raccolti nel 2022 per più di 38.800 luoghi, il censimento si conferma la più importante campagna italiana di sensibilizzazione dei cittadini sul valore del patrimonio e sulla necessità di proteggerlo e valorizzarlo. Grazie a "I Luoghi del Cuore" dal 2003 a oggi sono stati sostenuti interventi per 138 luoghi in 19 regioni d’Italia, che erano dimenticati, abbandonati o poco valorizzati. Nell’edizione 2022 sono stati coinvolti nel censimento 6.508 Comuni d’Italia, l’82,4% del totale, segnalati da cittadini, singoli o associati in comitati, sorti dall’iniziativa di tanti e diversi soggetti della società civile, dalle scuole alle parrocchie, dalle biblioteche ai musei, dalle proloco agli stessi Comuni. C'è anche, e in modo massiccio, Parma e le bellezze di città e territorio, dal complesso termale di Medesano (primo in provincia, terzo in Emilia Romagna e 38° a livello nazionale) alla Camera della Badessa del Correggio, il palazzo del Vescovo a Mezzano, teatro Farnese, Battistero, lo xenodochio di Quingento e tanti altri.

Grazie a “I Luoghi del Cuore” dal 2003 a oggi sono stati sostenuti interventi per 138 luoghi in 19 regioni d’Italia, che erano dimenticati, abbandonati o poco valorizzati, ma amati dalle loro comunità, che votandoli li hanno salvati. I voti raccolti – sono in tutto 11.100.000 quelli giunti al FAI nei vent’anni anni dell’iniziativa – sono, infatti, l’innesco di un processo virtuoso capace di moltiplicare l’effetto del censimento: luoghi sconosciuti e apparentemente condannati hanno guadagnato una tale attenzione, locale e nazionale, che altri insieme al FAI – Comuni, Regioni e Ministero, aziende, fondazioni e associazioni - si sono mobilitati per salvarli, tanto che il sostegno di Intesa Sanpaolo a questo progetto ha generato investimenti per un valore dieci volte superiore. Nell’impatto di questa iniziativa, accanto al valore economico, c’è un valore culturale e sociale: grazie a “I Luoghi del Cuore” gli italiani scoprono o riscoprono testimonianze di storia e tradizione, simboli dell’identità dei loro territori, e si accende un sentimento collettivo che è puro spirito di cittadinanza, che si concretizza in una mobilitazione diffusa e trasversale: nell’edizione 2022 sono stati coinvolti nel censimento 6.508 Comuni d’Italia, l’82,4% del totale, segnalati da cittadini, singoli o associati in comitati, sorti dall’iniziativa di tanti e diversi soggetti della società civile, dalle scuole alle parrocchie, dalle biblioteche ai musei, dalle proloco agli stessi Comuni. La Repubblica, nella sua più ampia espressione, trova ne “I Luoghi del Cuore” lo strumento per esercitare il proprio diritto e dovere alla tutela del patrimonio culturale, come prescrive l’articolo 9 della Costituzione.

3° in Emilia, 38° a livello nazionale con 7.332 voti. Complesso termale: mescita delle acque e le vecchie terme, Sant'Andrea

Sant'Andrea Bagni è una frazione del Comune di Medesano e sorge tra boschi di querce e castagni, a pochi passi da Parma. È divenuto famoso per il suo bacino idrotermale forse già all’epoca degli Etruschi, che furono i primi a scoprire le proprietà delle acque curative del Rio Fabbro. La stazione delle acque data la sua origine al 1887, quando Giacomo Ponci e soprattutto il figlio Carlo, proprietari dei terreni lungo le fonti del Rio Fabbro, decisero di promuovere la fase industriale della raccolta delle acque minerali ai fini dell’erogazione delle cure. Su concessione dello Stato, aprirono intorno al 1912 il primo stabilimento per le cure termali e una mescita per la distribuzione dell’acqua alcalina a uso bibita. Il Complesso delle Terme di Sant’Andrea Bagni è l’unica stazione idrotermale dell’Italia centro-settentrionale a raccogliere in uno stesso bacino acque per cure termali e acque minerali per cure idropiniche. La mescita è l’edificio dedicato a quest’ultima tipologia di cure e conta ben otto tipi diversi di acque medicinali da bere: è il solo dei due edifici ancora aperto al pubblico (da maggio a ottobre), anche se necessita di alcuni interventi di manutenzione. Le vecchie terme sono invece chiuse da 20 anni e sono in totale stato di abbandono e degrado. Il comitato “Noi, i ragazzi del Rio Fabbro”, costituito in occasione del censimento FAI in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Medesano e le associazioni presenti sul territorio, ha promosso la raccolta voti per questo “Luogo del Cuore” con l’obiettivo di contribuire a tutelare e conservare questo complesso termale bisognoso di ingenti recuperi.

2° a Parma, 4° in Emilia e 59° nazionale con 4.706 voti la Camera della Badessa (del Correggio), Parma

Ritenuta uno dei capolavori del maturo Rinascimento italiano, la stanza fa parte del Complesso monumentale di San Paolo, un monastero benedettino fondato verso l’anno Mille dal vescovo di Parma, Sigefredo II, presso la chiesa, oggi sconsacrata, eretta nel 985 per accogliere le reliquie di Santa Felicola. Il complesso ebbe il suo periodo di maggior splendore a cavallo dei secoli XV e XVI, quando furono badesse Cecilia Bergonzi e Giovanna da Piacenza, per la quale Correggio affrescò la Camera nel 1519. Il pittore realizzò un’innovativa decorazione illusionistica, con un pergolato dal quale si affacciano putti, tra nicchie simulanti bassorilievi a monocromo. Adiacente a questa si trova una seconda camera, sempre appartenuta alla Badessa Giovanna, decorata secondo i canoni della pittura romana dell’epoca da Alessandro Araldi, che vi lavorò nel 1514. Nel 2021 il Comune di Parma ha stilato un accordo con il Ministero della Cultura per la valorizzazione della Camera; sempre il Comune ha commissionato una verifica dello stato di conservazione delle superfici affrescate e degli arredi lignei, rilevando l'urgente necessità di un consolidamento delle superfici affrescate dal Correggio e dall'Araldi, a significativo rischio di distacco. La raccolta voti per questo “Luogo del Cuore” è stata promossa dal comitato “Amici della Camera di San Paolo”, di cui il Comune stesso è parte attiva e che ha coinvolto tutte le scuole e le diverse associazioni culturali del territorio.

PALAZZO DEL VESCOVO, MEZZANO SUPERIORE 315° POSTO IN ITALIA

Il vescovo di Parma Ferdinando Farnese nel XVI secolo fece realizzare questa struttura per meglio gestire e amministrare il proprio feudo dei Mezzani. L'edificio non fu mai definitivamente terminato, ma da alcuni disegni dell'epoca sarebbe dovuto diventare grandioso. Nel palazzo dimorava il vescovo durante le sue visite e vi risiedeva il podestà che qui esercitava le sue funzioni. Nello stesso edificio si trovavano anche il bargello, una piccola guarnigione, l'archivio e le carceri e nel cortile antistante erano dislocate scuderie per otto cavalli e rimesse. Fu residenza dei vescovi di Parma fino al 1763 anno in cui i territori dei Mezzani furono ceduti ai duchi di Parma. Da questo momento il palazzo conobbe un progressivo declino fino ad arrivare all'attuale stato di semiabbandono.

XENODOCHIO DI QUINGENTO, PARMA 347° POSTO

Costruito lungo la via Emilia prima del XV secolo, lo xenodochio, ormai in rovina, è caratterizzato dalla presenza di un ampio portico a capanna originariamente decorato con alcune pitture, aperto verso la strada. Lo xenodochio (in Latino: xenodochium, dal greco xenodochèion, da xénos, ospite, e dochèion, ricettacolo, da dèchomai ricevo) era una struttura di appoggio ai viaggi nel Medioevo, adibita a ospizio gratuito per pellegrini e forestieri.Gli ambienti interni ospitavano i viandanti. Ormai del tutto scomparse le decorazioni pittoriche che ornavano il portico.

CHIESA DI CASALE MEZZANI 363° POSTO

La chiesa è stata danneggiata dall'evento sismico del 25 gennaio 2012 e da allora è ancora chiusa in attesa degli interventi necessari per ripristinarne l'agibilità. Non è nota la data di costruzione ma una prima chiesa viene citata in una bolla del 17 marzo 1144 in cui papa Lucio II confermava all'abbazia di San Giovanni Evangelista il possesso dell'Ecclesiam Sancti Silvestri de Insula. Nel 1230 l'edificio risultava essere nel territorio della pieve di Colorno pur continuando a dipendere dal monastero parmigiano. Questa dipendenza viene confermata in documenti del 1354. Altri testi del 1494 confermano che il sacerdote continuava a essere nominato dal monastero di San Giovanni Evangelista. L'attuale struttura risale alla metà del XVIII secolo, della chiesa primitiva rimangono ancora oggi visibili alcuni elementi nel muro meridionale. L’interno presenta una navata unica con presbiterio rialzato da un gradino e abside allungata a parete piatta. L’aula di forma rettangolare è delimitata da due file di pilastri che terminano in capitelli dorici. I pilastri sorreggono archi semicircolari da cui si aprono su ogni lato tre cappelle laterali. Nelle cappelle a destra è possibile vedere elementi appartenenti alla chiesa preesistente. Nella prima è presente una monofora chiusa da una lastra di alabastro, nella seconda è visibile il portale di accesso laterale risalente al ‘400 e una porzione di affresco del medesimo periodo raffigurante San Sebastiano e un altro santo con mantello e libro. Altre porzioni di muro della prima chiesa sono presenti nella canonica.

CASA DELLE CONTADINERIE DI COENZO SORBOLO, 366° POSTO

Museo allestito in una casa rurale ottocentesca, conserva vario materiale etnografico che testimonia la vita della gente della Bassa Parmense tra fine 800 e inizio 900: oggetti e documenti il cui nucleo centrale è costituito dagli abiti del tempo e dagli strumenti per la loro realizzazione. La raccolta vuole fornire la comunicazione storica della laboriosità femminile e della fatica maschile dell’epoca considerata; illustrando, inoltre alcune coltivazioni tipiche: canapa e lino, materie prime per la confezione degli abiti.

ORATORIO DELLA BEATA VERGINE DEL BUON CUORE DI COPERMIO A COLORNO 379° POSTO

GHIARE BONVISI A MEZZANI 409° POSTO

Edificio a corte edificato nel '700 dalla nobile famiglia Bonvisi di Lucca proprietaria dei terreni circostanti

ORATORIO DELLA BEATA VERGINE DELLA GHIARA (O DEL BORGHETTO) MEZZANO INFERIORE, PARMA 412° POSTO

Piccola chiesa del XVIII secolo dislocata sulla strada che porta al fiume Po, sorta al posto di un preesistente pilastro votivo edificato dai barcaioli del paese.

RISERVA NATURALE ORIENTATA PARMA MORTA MEZZANI, 435° POSTO

Area naturale protetta della regione Emilia-Romagna istituita nel 1990. La riserva è interamente compresa nel sito di interesse comunitario Parma Morta (IT4020025), di cui rappresenta un decimo della superficie. Ospita una delle ultime aree umide rimaste in un'area fortemente antropizzata, designata come sito ZPS e SIC per la rete Natura 2000. Le acque attorno alle quali è stata istituita la riserva occupano l'antico alveo del torrente Parma che un tempo sfociava nel torrente Enza. Nella seconda metà dell’800 ne fu deviato il corso facendolo confluire direttamente nel Po. Il vecchio alveo abbandonato fu da allora denominato Parma Morta. Ospita in particolare anfibi, rettili e uccelli: qui nidificano alcune delle specie obiettivo della direttiva uccelli della Comunità Europea. Sono presenti carici e altre piante semi-acquatiche, arbusti di frangola e piccoli boschetti con olmi, aceri campestri e farnie. Caratteristici sono il campanellino estivo, il quadrifoglio acquatico (Marsilea quadrifolia) e l'utricolaria, rara pianta carnivora acquatica.

CHIESA DI S. MARIA ANNUNZIATA MEZZANO RONDANI, PARMA 450° POSTO

L’edificio venne realizzato nel 1745 in sostituzione di una preesistente chiesa danneggiata dalle inondazioni del Po. Le fattezze della chiesa richiamano l'opera dell'architetto Ottavio Bettoli. Sulla facciata è visibile una lapide in arenaria su cui sono raffigurati lo stemma della famiglia Rondani e l'anno 1394. L'interno presenta una navata unica con presbiterio rialzato e abside semicircolare emergente. Ospita un organo, costruito nel 1734 da Francesco e Domenico Traeri.

CHIESA S. MARIA NASCENTE A MEZZANO INFERIORE 457° POSTO

Attualmente il presbiterio è inagibile a seguito del terremoto del 25 gennaio 2012. Tra il 1530 e il 1563 venne eretta la prima chiesa di Mezzano Inferiore. Tra il 1734 e il 1754 l'edificio fu ricostruito probabilmente sulle stesse fondamenta del preesistente, ne venne terminata la decorazione nel 1779. Per le somiglianze con Villa Pallavicino a Busseto e con la facciata della chiesa di San Rocco a Parma si reputa che il progetto della chiesa sia attribuibile a Antonio Maria Bettoli. Il presbiterio ospita un altare maggiore del 1799 finemente intarsiato. Dietro l'altare si trova un coro ligneo del 1753 opera di Gianni Scabassi. Sulla parete destra del presbiterio è alloggiato un organo realizzato nel 1829 da Giovanni e Stefano Cavalletti.

CASTELLO DI BARGONE IX-X SEC A SALSOMAGGIORE TERME 468° POSTO

Il castello è stato concesso in feudo da sei imperatori tra il 1150 ed il 1300. Legato strettamente a Borgo San Donnino prima, posto a guardia della via Francigena, poi dei castelli del sale. Nel 1584 il possedimento ampliato nel Rinascimento dai Pallavicino subisce una parziale distruzione da parte di Ranuccio Farnese, trasformandosi nell’attuale dimora privata. Ha accolto al suo interno il Beato Rolando de’ Medici.

PALAZZO DELLE TERME BERZIERI A SALSOMAGGIORE. 470° POSTO

Il Palazzo delle Terme Berzieri è uno degli edifici più complessi ed interessanti del centro termale, simbolo del termalismo europeo e della città di Salsomaggiore, esempio unico di Art Déco termale. Dedicato al medico Lorenzo Berzieri, che per primo fece uno studio sistematico sulle proprietà terapeutiche delle acque salsobromojodiche della cittadina, fu ideato all'inizio del 1900 nella stessa area delle saline farnesiane, che ospitarono il vecchio stabilimento di cure datato 1860. Nel 1912, il progetto venne avviato dall'architetto Ugo Giusti, a cui si affiancò, in una prima fase, l'ingegnere Giulio Bernardini. Nel 1919, dopo l'interruzione dovuta alla prima Guerra Mondiale, il progetto fu ripreso da Galileo Chini e dai suoi collaboratori delle Fornaci San Lorenzo, cui si devono l'elaborazione e la realizzazione degli apparati decorativi. I lavori terminarono quattro anni dopo e l'inaugurazione avvenne il 27 maggio 1923. Sulla facciata sono da notare le suggestive teste leonine che ornano a coppie la fascia della tettoia sopra l'ingresso. Il modello della testa di leone è opera dello scultore Francesco Aloisi, dell'equipe dei progettisti delle Fornaci San Lorenzo, che assieme a Guido Calori fu uno dei collaboratori più stretti di Chini. Nelle fanciulle in perizoma, poste ai lati inferiori delle finestre laterali, come nei due leoni azzurri che fiancheggiano la scritta "Thermae", si riscontra l'esperienza vissuta da Chini nel Siam, l'odierna Thailandia. All'interno, l'atrio decorato da Giuseppe Moroni presenta ornamenti di marmo, pitture parietali e stucchi. Il monumentale scalone doppio e speculare, conduce al primo piano; salendo si possono notare i rosoni in stucco del soffitto e il lucernario, che conferisce una soffusa luminosità. Sul pianerottolo della prima rampa di scale la parete è impreziosita dal gigantesco specchio, dalla ricca cornice in stucco con figurine di putti e dal contorno fantasiosamente decorato in metallo. Al termine dello scalone sono visibili gli affreschi di Galileo Chini, mentre sulla parete di fronte è presente l'affresco di Giuseppe Moroni.

CHIESA MEZZANO SUPERIORE MEZZANO SUPERIORE 484° POSTO

Una prima chiesa, soggetta a ripetute inondazioni, fu probabilmente realizzata nel XII secolo. Venne successivamente riedificato un secondo edificio nel XV secolo. Nella canonica è visibile una pietra erratica scolpita che testimonia la fondazione della seconda chiesa ad opera del vescovo Sagramoro Sagramori nel 1479. Dai resti recuperati della seconda chiesa, in particolare dalla trabeazione, si desume la buona fattura dell’edificio religioso, una costruzione dalla struttura rinascimentale. Nel 1664 fu sopraelevato il campanile nelle attuali fattezze rinascimentali. Alla fine del XVII secolo le piene del Po avevano compromesso le strutture della vecchia chiesa, fu deciso pertanto di demolirla. Nel 1694 iniziò la costruzione dell’edificio attuale. Il sisma del gennaio 2012 ha comportato la dichiarazione di inagibilità dell’edificio. Sono stati in seguito realizzati interventi di consolidamento e miglioramento sismico, riguardanti sia la chiesa sia il campanile, legati sia ai danni del terremoto sia a problemi preesistenti dovuti all’assestamento del terreno. Nella stessa occasione è stato inoltre effettuato anche un restauro decorativo delle volte. La chiesa è stata riaperta al culto il 20 novembre 2016. Presenta una simmetrica facciata a salienti con due ordini sovrapposti ripartiti da un cornicione mediano e coronati da un ulteriore cornicione superiore. Il prospetto anteriore è caratterizzato da un ampio timpano tondo, due volute a raccordo e altri fini elementi plastici. Le volute in particolare richiamano i modi di Giuliano Mozzani a cui viene attribuita la progettazione della chiesa attorno al 1720. La colorazione esterna è mutata nel corso dei secoli, quella attuale ricalca le tinte originali del periodo farnesiano con membrature in rosso e fondi in bianco virante al gialletto.

BATTISTERO PARMA 484° POSTO

Il battistero di Parma si trova accanto al duomo di Parma ed è considerato come il punto di giunzione tra il l'architettura romanica e l'architettura gotica. Commissionato a Benedetto Antelami, è considerato uno dei simboli di Parma.

CASINO DEI BOSCHI DI CARREGA SALA BAGANZA, 500° POSTO

ll Casino dei Boschi è un edificio fatto costruire dalla duchessa Maria Amalia di Borbone tra il 1775 e il 1789. Fu progettato dall'architetto francese Petitot su un preesistente chalet di caccia. Nel 1819 fu acquistato da Maria Luisa d'Austria, Duchessa di Parma, che incaricò l'architetto Nicola Bettoli di farne la sua residenza estiva ristrutturando l'edificio secondo lo stile neoclassico. Aggiunse un lunghissimo colonnato con al centro il Casinetto, un edificio con orologio e torre campanaria, che ospitava il teatrino di corte. La duchessa incaricò il giardiniere Carlo Barvitius, proveniente dalla corte degli Asburgo, di impiantare un elegante giardino all'inglese. Nel 1870 il Casino dei Boschi e il parco circostante, che erano di proprietà del demanio nazionale del Regno d'Italia, furono ceduti all'Ing. Grattoni; dopo la sua morte, nel 1881, vennero acquistati dagli attuali proprietari, i principi Carrega di Lucedio. Il parco, grazie ad una convenzione coi proprietari, è accessibile al pubblico, mentre l'interno della villa non è visitabile. Il Parco Regionale Naturale Boschi di Carrega, comprendente gli oltre 900 ettari di storico bosco facente parte degli antichi territori delle caccie e delle delizie del Ducato di Parma dal tempo dei Farnese. Purtroppo lo stato attuale è dovuto a due terremoti e la proprietà ha profuso ogni risorsa possibile per salvare la Villa ed il suo bosco monumentale. Impegnamoci con azioni plurime virtuose efficaci urgenti e sinergiche, per salvare e valorizzare questo straordinario pezzo di storia del giardino e del paesaggio italiano ed europeo, già Residenza estiva di Maria Luigia d'Austria, Duchessa di Parma, Il Parco Naturale Regionale Boschi di Carrega, a Sala Baganza, 15 km. da Parma, un luogo facilmente e piacevolmente raggiungibile in bicicletta dalla città in poco più di 40 minuti, pedalando lungo la greenway delle Tre Residenze Ducali (Colorno-Parma-Sala B.) per argini e golene dei Torrenti Parma e Baganza (sponda sinistra, Strada Farnese e, negli ultimi 2,5 km. sull'argine nuovo di Sala), calcando la Ciclovia n.16 Tirrenica dellla Rete Nazionale Ciclabile BicItalia, detta anche Ti-Bre_dolce (Brennero-Tirreno delle biciclette, ovvero la rotta strategica volta ad attrarre in Italia, ed in particolare a Parma e provincia, gli importanti flussi dei cicloturisti nord e mittel europei provenienti dal Brennero e dalla Pusteria e diretti al mare di Liguria e di Toscana, fonte di nuova economia green e di turismo sostenibile 365 giorni l'anno.

ROCCA DI PANOCCHIA 526° POSTO

L'edificio che viene comunemente designato con l'appellativo di “castello”, o a livello locale “i torrioni”, venne edificato dai Cantelli, che furono tra i più grandi proprietari terrieri di Panocchia già dall'inizio del secolo XV, come risulta dall'estimo di Niccolò d' Este; è quindi probabile che i Cantelli vi possedessero già nel '400 anche delle case. Edifici con tipologia “a corte” di proprietà dei Cantelli sono segnati da Smeraldo Smeraldi (1553-1634, ingegnere dei Farnese, per tutta la vita realizzerà mappe e disegni del Ducato). descriventi il “Corso della Parma” tra la fine del '500 e inizio '600. In altre mappe risalenti alla fine secolo XVII inizio XVIII si rileva la vastità della proprietà dei Cantelli fino alla sponda occidentale della. L'iscrizione fa espressamente riferimento alla rocca e la definisce “delubrum” (tempio), in quanto vi hanno dormito la regina di Spagna Elisabetta Farnese e la duchessa di Modena Margherita Farnese. Il secolo XVIII rappresentò forse il periodo di maggior splendore dell'edificio che già nel '700 doveva presentare l'aspetto con poche variazioni, che conserva ancora oggi. L'appellativo di “castello” o “rocca” deriva dalle due imponenti torri quadrate che ne caratterizzano l'architettura conferendogli l'aspetto di un fortilizio quattrocentesco, quale è stato scambiato da I. Dall'Aglio, che lo definisce “( …) vecchio castello dei conti Rossi, che servì come sentinella avanzata dei castelli di Torchiara e Felino”. . ………………… Sulla facciata ovest e sul lato nord della prima torre angolare sopra i tre portali d'accesso G. Capecchi individua le scanalature di tre altrettanti ponti levatoi (tre in un solo tratto di trenta metri) che però avevano “una funzionepiù scenografica che difensiva”…… ……………………Al pianterreno del corpo di fabbrica posto a sud si trova un camino seicentesco in arenaria che reca al centro lo stemma dei Cantelli. Il fossato che circondava il castello venne colmato verso la metà del XIX secolo.Alla fine del 1800 e fino al 1920 la rocca sarà utilizzata da alcune ditte conserviere che grazie alle scoperte dei francesi Nicolas Appert e Colin de Nantes prima e Martin de Lignac poi e grazie anche all'introduzione nei primi anni del '900 delle “boules” o “bolle” comunemente chiamate (caldaie in grado di concentrare il succo di pomodoro sotto vuoto), daranno il via alla fase industriale della trasformazione del pomodoro. Foto attuali: ingresso torre e vista zona cortile. Mie foto: ingresso primi del 1900; stemma f.lli Polli (fabbrica di pomodoro); stemma famiglia Cantelli; antica cartolina del 1940 sempre dell'ingresso ovest.

IMPIANTO IDROVORO DI BOCCA D'ENZA, 533° POSTO

L’edificio che ospita l’impianto idrovoro venne realizzato fra il 1908 e il 1917 e successivamente potenziato nel 2007. L'impianto è ubicato sul cavo Parmetta, dal 1910 garantisce il deflusso delle acque meteoriche anche dai terreni più bassi dell'entroterra mezzanese e colornese.

TEATRO FARNESE PARMA 538° POSTO

Il Teatro Farnese, a Parma, era il teatro di corte dei duchi di Parma e Piacenza. Oggi è inserito all'interno del percorso della Galleria Nazionale ed è diventato recentemente sede di alcune rappresentazioni concertistiche ed operistiche del Teatro Regio di Parma. Venne fatto costruire a partire dal 1618 da Ranuccio I, duca di Parma e Piacenza, che intendeva celebrare con uno spettacolo teatrale la sosta a Parma del granduca di Toscana, Cosimo II, diretto a Milano per onorare la tomba di san Carlo Borromeo, canonizzato nel 1610. La realizzazione dell'opera venne affidata all'architetto Giovan Battista Aleotti, detto l'Argenta (1546-1636): venne costruito al primo piano del Palazzo della Pilotta di Parma, in un grande vano progettato come Salone Antiquarium ma sempre utilizzato come sala d'armi e come sede di tornei. Il teatro venne completato nell'autunno del 1618 e dedicato a Bellona (dea della guerra, in omaggio alla prima destinazione dell'ambiente) ed alla Muse: a causa di una malattia che aveva colpito Cosimo II, costringendolo ad annullare il pellegrinaggio programmato, il teatro rimase inutilizzato per quasi dieci anni. Venne finalmente inaugurato il 21 dicembre del 1628, in occasione delle nozze di Odoardo, figlio di Ranuccio, con Margherita de' Medici, figlia di Cosimo. Per celebrare l'evento venne allestita lo spettacolo Mercurio e Marte, con testi di Claudio Achillini e musiche di Claudio Monteverdi: nel corso dell'opera venne anche allagata la cavea ed inscenata una naumachia. A causa della complessità e degli elevati costi degli allestimenti, il teatro venne utilizzato solo altre otto volte: l'ultima nel 1732, in occasione dell'arrivo di don Carlo di Borbone nel ducato. L'Argenta si ispirò al Teatro Olimpico di Vicenza, costruito dal Palladio nel 1580, ed al Teatro all'Antica di Sabbioneta, costruito tra il 1588 ed il 1590 dall'architetto Vincenzo Scamozzi. Ospitato in un ampio salone (87 metri di lunghezza per 32 di larghezza e 22 di altezza), la cavea ad U è formata da quattordici gradini sui quali potevano essere ospitati circa 3000 spettatori: alla sommità della cavea sono due ordini di serliane, quello inferiore tuscanico e quello superiore ionico; il palcoscenico è lungo 40 metri, con un'apertura di 12 metri. La struttura venne realizzata in legno (abete rosso del Friuli) ed interamente ricoperto di stucco dipinto per simulare il marmo (materiali caratteristici delle architetture effimere, quale doveva essere il Teatro Farnese). La decorazione scultorea (statue a soggetto mitologico in gesso, con anima di paglia) venne affidata ad una squadra di artisti guidata da Luca Reti; i pittori, guidati da Giovan Battista Trotti detto il Malosso, Lionello Spada, Sisto Badalocchio, Antonio Bertoja e Pier Antonio Bernabei, dovettero provvedere, oltre che alla decorazione delle pareti, anche a quella oggi perduta del soffitto. È da alcuni considerato uno dei primi teatri ad essere dotato di un arco di proscenio permanente, tuttavia quando il teatro fu costruito le rappresentazioni non si tenevano lì. Ingresso del Teatro Farnese all'interno del Palazzo della Pilotta Dopo la rappresentazione del 1732, il teatro decadde inesorabilmente: venne quasi completamente distrutto durante la II Guerra Mondiale, in un bombardamento degli Alleati del 13 maggio 1944. Fu ricostruito tra il 1956 ed il 1960, secondo i disegni originali con il materiale recuperato ed inserito come prestigioso ingresso della Galleria Nazionale di Parma. Solo recentemente, dopo un'inattività durata quasi tre secoli, il teatro è ritornato ad ospitare eventi teatrali con una primissima rappresentazione davanti a 1500 spettatori avvenuta il 12 giugno 2011 del maestro Claudio Abbado e della sua Orchestra Mozart.

REGGIA DI COLORNO 546° POSTO

Sontuosa e monumentale residenza dei Farnese e poi dei Borbone, deve l'aspetto attuale agli interventi, succedutisi nei secoli, legati alle famiglie che l'hanno abitata dai Sanseverino, ai duchi Farnese, che affidano il ridisegno delle facciate a Ferdinando Galli detto il Bibiena. Nella seconda metà del Settecento l'architetto E. A. Petitot, su incarico di Filippo di Borbone e della moglie Luisa Elisabetta di Francia, figlia di Luigi XV, rinnova gli arredi interni e progetta la Cappella di San Liborio. Nel secolo successivo la duchessa Maria Luigia d'Austria impresse agli appartamenti ducali e al grande giardino il segno indelebile del suo gusto facendone una delle più prestigiose residenze italiane. Il Giardino Storico, grazie alla Provincia di Parma attuale proprietaria di tutto il complesso, ha recuperato il fasto dell'architettura del periodo farnesiano grazie a una ricostruzione storica che ha ripristinato il parterre centrale, i giochi d'acqua, i berceaux laterali e ricreato il laghetto.Percorso di visita: Piano Nobile, Appartamento di Ferdinando di Borbone, Cappella Ducale di San Liborio. Visita guidata obbligatoria.

VILLA LEVI TEDESCHI (VIA EMILIA - SAN PANCRAZIO) 547° POSTO

CASTELLO DI TORRECHIARA 548° POSTO

Fu costruito tra il 1448 e il 1460 dal Magnifico Pier Maria Rossi con funzione difensiva sulla cima di un colle roccioso e panoramico. È tra gli esempi più significativi della architettura castellare italiana con pianta rettangolare attorno alla corte d’onore, tre cerchia di mura e quattro torri angolari. Chiamato “fortezza dal cuore affrescato" era anche un’ elegante dimora isolata ove il conte poteva incontrare l’amante Bianca Pellegrini. L’ interno è ricco di sale che prendono il nome dai soggetti degli affreschi a grottesche di Cesare Baglione che ne ornano le volte. Al piano nobile la straordinaria “ Camera d’ oro “con affreschi attribuiti a Benedetto Bembo che celebrano la storia d’ amore fra Pier Maria e Bianca. Le opere costituiscono un unico esempio in Italia di un ciclo di dipinti medioevali incentrati sulla glorificazione della amor cortese tra due persone realmente esistite.

CASA NATALE DI GIUSEPPE VERDI a RONCOLE VERDI 549° POSTO

Modesto edificio, adibito anche a posteria, dove il padre del compositore gestiva un’osteria con annessa bottega di generi vari e la madre faceva la filatrice. Quella di Verdi era una famiglia di piccoli proprietari e ancor oggi la vista delle stanze disadorne e prive di arredi non manca di commuovere i visitatori. Sulla facciata della casa una lapide del 1872 ricorda che i marchesi Pallavicino, che ne erano proprietari, vollero che rimanesse com’era allora; nel tempo altre lapidi commemorative e celebrative sono state apposte e tra esse è da ricordare quella voluta dai poveri di Roncole beneficiati dal Maestro. All’interno del Museo è disponibile un nuovo percorso multimediale.

BASILICA SANTA MARIA DELLA STECCATA PARMA 553° POSTO

CHIESA DI SANTA MARIA DEL QUARTIERE PARMA, 553° POSTO

LA TORRE DI COENZO 553° POSTO

CORTE DI FRASSINARA SORBOLO, 555° POSTO

CHIESA DI POZZOLO (BORE) 556° POSTO

SALTI DEL DIAVOLO 560° POSTO

L'aspetto geologico e geomorfologico più rilevante della Val Baganza ,è rappresentato dall'affioramento verticale detto dei SALTI DEL DIAVOLO che attraversa trasversalmente la Val Baganza lambendo, sugli opposti versanti, gli abitati di Chiastre di Ravarano e di Cassio. I Salti del Diavolo sono l'emergenza di una formazione sedimentaria di età cretacica (circa 80 milioni di anni), geneticamente riconducibile ad un' immane frana sottomarina di ciottoli e sabbia, che si estende con continuità nel sottosuolo dal Monferrato all'Appennino Modenese e che trova nell'area Salti del Diavolo, uno dei più significativi e spettacolari affioramenti. I Salti si presentano secondo un allineamento, di circa 5 Km , di strette guglie e pareti rocciose che emergono in modo brusco ed improvviso, elevandosi per alcune decine di metri rispetto al terreno circostante. Lo spettacolare affioramento è diretta conseguenza della giacitura subverticale della formazione e dell'azione nel tempo dell'erosione differenziale. Dal punto di vista petrografico, i Salti del Diavolo sono costituiti da una successione a granulometria decrescente da conglomerati ad arenarie derivanti dalla disgregazione di antiche rocce di natura eterogenea e provenienza extra-appenninica. La fine e compatta arenaria sommitale, chiamata localmente mass ladein è stata storicamente sfruttata dagli scalpellini del luogo per le parti architettoniche e a vista degli edifici. Nella zona oltre ai Salti del Diavolo sono presenti significativi affioramenti di altre formazioni sedimentarie come ad esempio il Flysch del Monte Cassio, le cui regolari stratificazioni emergono, con uno sviluppo verticale di alcune centinaia di metri, sul fianco orientale dell'omonimo monte. Nei pressi di Casaselvatica, si segnala anche la presenza delle rocce sedimentarie tra le più antiche della provincia (radiolariti verdi di c.a. 160 milioni di anni). L'esemplarità e la peculiarità delle varie salienze geologiche, oltre a delineare un paesaggio unico e suggestivo, fanno della zona un vero e proprio Geosito di interesse sia scientifico che didattico-culturale, nel quale è possibile ripercorrere con I Salti del Diavolo si possono vedere poco dopo l'abitato di Ravarano, comune di Calestano, sulla fascia appenninica della provincia di Parma, lungo la strada provinciale n.15 per Berceto, località Chiastre di Ravarano. Sono velati da una bella e fantastica leggenda medioevale: narra che siano le orme del diavolo messo in fuga da un eremita abitante questa vallata! Salti del Diavolo Il progetto I Salti del Diavolo intende fornire un modello pilota, esportabile su altre parti del territorio provinciale, nel quale la difesa attiva viene coniugata con interventi di valorizzazione turistica e culturale. Il Progetto interessa l'area della media Val Baganza circostante l'emergenza geologica dei Salti del Diavolo e prevede il recupero della funzionalità di sentieri e strade sterrate di interesse turistico e ricreativo attraverso interventi diffusi di ingegneria naturalistica. Gli interventi di difesa attiva rappresentano la precondizione per l'impostazione di quelli di valorizzazione che dovranno consentire la fruizione delle importanti valenze storiche e naturali del territorio considerato. In particolare si prevede di realizzare un sentiero attrezzato denominato Via degli Scalpellini che, unendo gli abitati di Cassio e di Chiastre mediante un attraversamento pedonale del Torrente Baganza, consentirà di apprezzare le valenze paesaggistiche dei Salti del Diavolo e di ritrovare sul territorio i segni di un'antica tradizione e cultura locale legata all'estrazione e alla lavorazione della pietra. Il sentiero attrezzato sarà funzionalmente collegato ad un Museo della Pietra che riassumerà le tematiche naturali e storiche connesse alle rocce dei Salti del Diavolo. Sede del Museo sarà l'ex-scuola di Cassio, edificio ubicato lungo la Via Francigena per il quale è stato predisposto un approfondito progetto di recupero e ristrutturazione.

OSPEDALE VECCHIO PARMA, 560° POSTO

L’Ospedale Vecchio di Parma è uno dei più antichi d’Italia. La costruzione del primo nucleo del fabbricato che vediamo oggi risale alla seconda metà del XV secolo, sulle rovine di un ospedale per trovatelli. Intorno al 1490 furono appaltati i lavori per le volte, i tetti e le colonne in arenaria con basi e capitelli lobati per le quindici arcate della facciata e altre per i loggiati del chiostro orientale. Più tardi l’edificio venne ancora ampliato, con le ultime nove arcate da ovest a est e un primo prolungamento delle corsie, orientale, settentrionale e occidentale, fino a vicolo Santa Maria. Un ulteriore e più importante prolungamento della corsia nord fino al limite attuale fu effettuato nella seconda metà del secolo XVIII, durante lavori di ristrutturazione voluti da Ferdinando I di Borbone. Maria Luigia fece trasformare all’architetto Nicola Bettoli, nel 1843, l’estremità occidentale dell’ospedale in ospizio per le suore vincenziane. L'intera struttura è organizzata intorno alla grande crociera sormontata da una cupola. La copertura della crociera, alta diciotto metri, era a volta con oculi apribili dall'alto, che servivano per mantenere un microclima ottimale e ricambi d'aria. Con un finanziamento di 3 milioni di euro, i lavori di restauro e riqualificazione architettonica hanno interessato soprattutto la grande Crociera sormontata dalla cupola centrale, oltre che tutta la zona del Sottocrociera.

GIARDINO COMUNALE DI SAN PAOLO, PARMA, 561° POSTO

GIARDINO dEL PARCO DUCALE 561° POSTO

Grande Parco Pubblico cittadino, utilizzato da cittadini e turisti come luogo di riposo e di svago, nonché visitato come sito di rilevante interesse storico artistico per il suo disegno architettonico ed i pregevoli edifici e manufatti artistici che accoglie al suo interno. Il Palazzo Ducale ospita la Legione dei Carabinieri e gli uffici dellEFSA - European Food Safety Authority; il Palazzo stesso ed il Palazzetto Sanvitale sono luoghi di fruizione museale; in altri edifici del Giardino sono presenti Teatri ed altre attività culturali. L'origine del Giardino si deve ai Farnese, che nel '500 vi pongono la propria residenza e creano intorno ad essa un grande parco destinato agli svaghi della Corte e dei suoi nobili ospiti. Di questo periodo è rimasta solo la peschiera, poiché tra la fine della dinastia dei Farnese e l'arrivo dei Borbone il patrimonio arboreo è stato raso al suolo durante le varie occupazioni militari. Nel 1749 il giardino viene ridisegnato da Ennemond Alexandre Petitot ispirandosi ad un progetto di Pierre Contant d'Ivry; larredo coi vasi monumentali e i gruppi statuari in marmo bianco di Carrara viene affidato allo scultore Jean Baptiste Boudard. Nel 1769, anno delle feste nuziali tra il duca Don Ferdinando di Borbone con Maria Amalia d'Asburgo, il Giardino raggiunge il massimo dello splendore con allestimenti scenografici, recite, letture di poesie: questo momento è stato riscostruito nel grande plastico conservato al Palazzetto Sanvitale. Diventato proprietà comunale nel 1866, il Giardino è stato messo a disposizione della città: sono spariti i rampari e sono stati aperti più accessi, ma la configurazione settecentesca è rimasta leggibile nelle sue linee essenziali. I parmigiani sono molto legati al Giardino. Il laghetto, ad esempio, è ricordato in una delle più note canzoni dialettali parmigiane: una strofa della Stornellata ricorda i cigni che lo popolavano, in particolare lultima coppia presente nel lago, formata da un esemplare bianco e uno nero, uno dei quali la leggenda vuole si sia lasciato morire di tristezza alla morte del compagno. Amato e frequentatissimo, nel corso del tempo è stato animato delle attività ludiche più disparate: agli inizi del Novecento si pattinava sul laghetto ghiacciato, ed in seguito fu costruita una pista per pattini a rotelle; sono inoltre molto popolari i grilli, un particolare e divertente mezzo dedicato ai bambini, via di mezzo tra unautomobilina a pedali, una bicicletta e un triciclo. Il bene ha subito nel 2000 un importante intervento di restauro, messo a punto da un Comitato Scientifico internazionale, che ha ripristinato le linee del giardino settecentesco e un miglioramento della fruibilità tenendo conto delle mutate esigenze. A causa delle limitate risorse per la manutenzione, oggi il Giardino presenta un certo degrado sia nel disegno architettonico sia, soprattutto, in alcuni manufatti artistici dei quali è urgente prevedere il restauro.

© Riproduzione riservata

Gazzetta di Parma Srl - P.I. 02361510346 - Codice SDI: M5UXCR1

© Gazzetta di Parma - Riproduzione riservata