Mostra

«Fiore di loto» di Amedeo Bocchi

«Nostalgia» è il titolo di una scultura in gesso realizzata nel 1864 dall’artista Cristoforo Marzaroli che dalla natia Salsomaggiore va a Firenze a perfezionare i suoi studi giovandosi del pensionato artistico. Sarà anche stato un sentimento personale trovandosi lontano dalla sua città, ma si racconta, invece, che lo scultore sia stato ispirato dai versi composti dal patriota Jacopo Sanvitale (Parma 1785 – Fontanellato 1867) durante l’esilio in Francia: «Mi cacciò la tempesta al vostro lido. / Non canto io no, ma strido / lungi dal nido. Voi siete in festa e lo mio spirto è fosco: / augel d’estranio bosco; non vi conosco».

È probabilmente partita da questo struggente gesso di Marzaroli l’idea della mostra - in corso fino al 1° settembre al Palazzo Ducale di Genova, Appartamento del Doge - che si appoggia peraltro su di un poco noto episodio che arricchisce la storia della medicina, cioè la tesi di laurea di uno studente svizzero, Johannes Hofer, che nel 1688 a Basilea coniò dal greco antico il termine Nostalgia per designare il malessere, anzi la sofferenza, che poteva portare alla pazzia, di chi era costretto a lasciare il paese natale per motivi politici, di lavoro o di scelta militare, come era il caso allora di molti giovani svizzeri che giravano l’Europa quali soldati di ventura e malinconicamente sognavano il loro lontano Heimat.

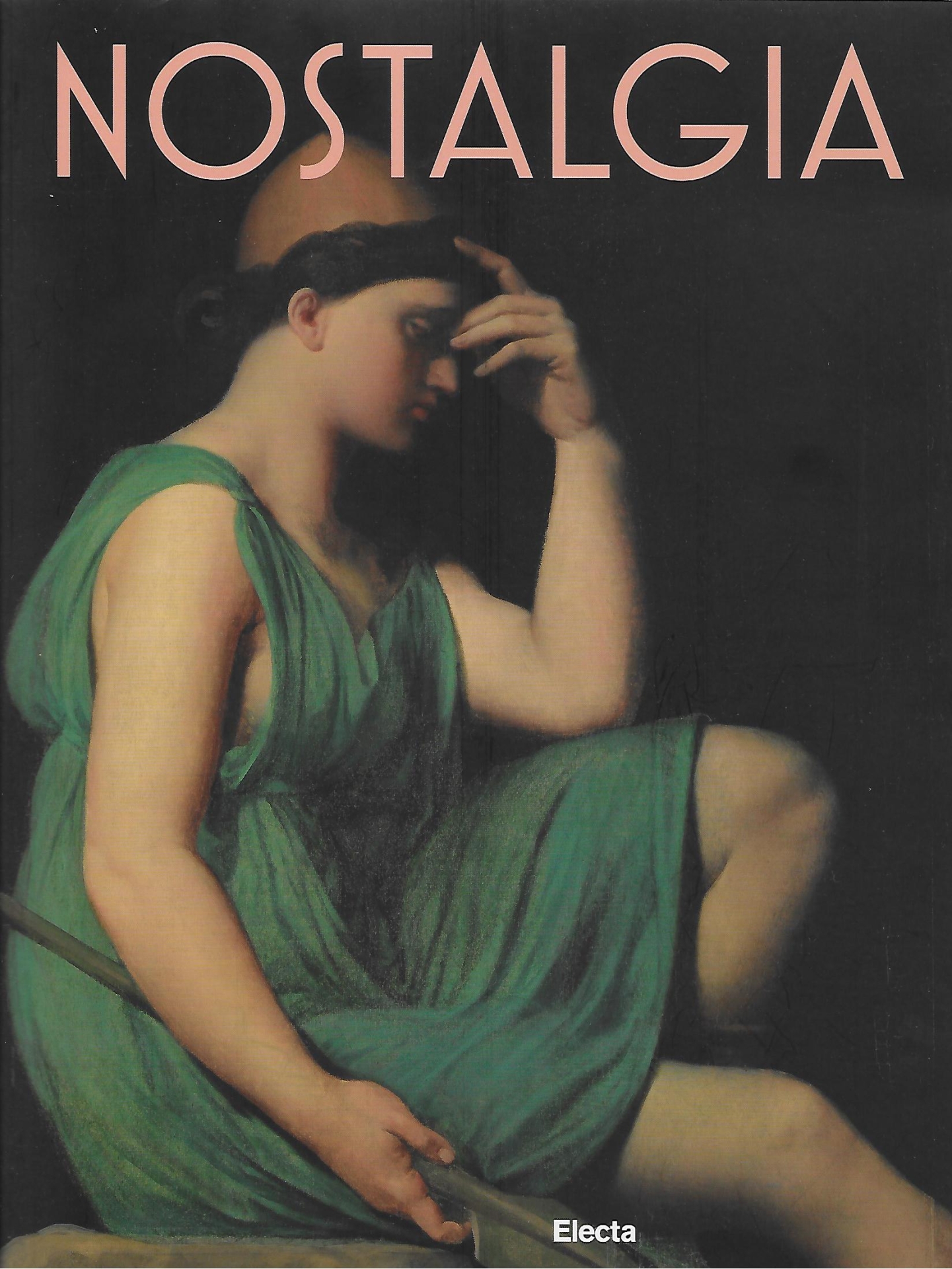

La mostra «Nostalgia. Modernità di un sentimento dal Rinascimento al contemporaneo», curata da Matteo Fochessati con Anna Vyazemtseva (Catalogo Electa, pagine 192, euro 32), non si limita a questa accezione di nostalgia, ma, nel presentare le opere, oltre centoventi disposte in undici sezioni tematiche, indaga tra le diverse interpretazioni della nostalgia attraverso il filtro della storia dell’arte.

La figura emblematica dell’esposizione è però l’opera di Cristoforo Marzaroli, uno scultore sfortunato perché morirà in giovane età senza aver potuto vedere il suo lavoro in gesso tradotto in bronzo soltanto nel 1964, una decina di anni dopo la bella ricostruzione storica curata da Giovanni Copertini, incantato dalla «gentilissima immagine di giovinetta dolente». Premiato all’Esposizione di Parma del 1870, l’originale in gesso è rimasto nel Complesso monumentale della Pilotta in deposito presso la gipsoteca del Liceo artistico Paolo Toschi e, prima del suo temporaneo trasferimento a Genova, è stato accuratamente condizionato dalla restauratrice Barbara Bussoni di Lesignano Bagni.

Non sospettavamo che ci potesse essere anche una «Nostalgia nell’età della propaganda», quella del Ventennio, naturalmente, dove spiccano le sculture di Arturo Martini, ma anche i dipinti del piacentino Luciano Ricchetti, vincitore del Premio Cremona nel 1939 con In ascolto del discorso del duce e del genovese, ma accademico di Parma, Pietro Gaudenzi nell’anno successivo con Il grano. La «Nostalgia dell’altrove» annovera opere di Galileo Chini, Francesco Hayez e dell’orientalista bussetano Alberto Pasini, peraltro proveniente da una raccolta genovese. Tra gli «Sguardi della nostalgia» figurano il monzese ma di assidua frequentazione parmigiana Pompeo Mariani e un capolavoro di Amedeo Bocchi, Fior di loto prestato dalla Pinacoteca Stuard del Comune di Parma, previo un leggero restauro conservativo eseguito da Stefania Prosa di San Prospero Parmense, tanto che la direttrice della Pinacoteca Stuard, Silvana Randazzo, ha potuto constatare l’ottima condizione della tela.

Quest’opera di Bocchi, fortunatamente rimasta a Parma fin dalla sua prima appari-

zione al Ridotto del Teatro Regio, risale agli anni in cui l’allievo prediletto di Cecrope Barilli si divide tra Parma e Roma. Dipinge allora, come ha notato Roberto Tassi, un gruppo di opere che si possono dire sociali per il loro soggetto e anche per il realismo con cui sono condotte. Saranno state certamente sollecitate dai temi che venivano dati ai concorsi per il Pensionato Romano, cui Bocchi partecipò, rientrano però molto bene nell’atmosfera di socialismo umanitario da cui anche il giovane pittore sembra toccato: nel 1905 il Battesimo, con la netta contrapposizione delle classi sociali, ricchi e poveri votati a destini diversi, e Abbrutimento, da lavoro, non da alcool; nel 1906 La Rivolta, che ha una netta corrispondenza col Quarto Stato di Pellizza da Volpedo, e Il pulitore di pennelli, che riguarda i lavori infantili; nel 1907 Il cassoniere, certo il più sentito dal pittore. Mentre se vogliamo trovare, in quegli anni, le opere ricche di fascino e di poesia, dobbiamo rivolgerci al Bocchi degli affetti familiari, al Bocchi amoroso, sognante, alla «pienezza di sentimenti» non agli «umori di protesta sociale»: Fior di loto, i due ritratti della moglie, il Nudo allo specchio e i ritratti di Latino Barilli che suona il violoncello.

Fior di loto è del 1905, un’opera già dentro, in quell’epoca abbastanza precoce, a un’atmosfera Liberty, per il sottile simbolismo, per l’aria lievemente decadente e il prevalere delle linee sinuose; in essa il realismo si stempera, si confonde in una zona che sta tra la bellezza e il mistero, nel contrasto tra il dolce fiorire della figura femminile e la maestosità delle foglie di loto; tutta l’opera è fatta di trapassi di luce, ma è ben divisa in due parti, da un lato la donna è una vampa di bianca luminosità rappresa e il volto delicato di luce dorata si ritaglia su un altro bianco che è l’abbaglio del cielo, bianco su bianco e oro su bianco; dall’altro lato il bordo solido della peschiera, il rigoglio un po’ pauroso delle grandi foglie son fatti pure di luce, ma che si interna nella materia e dà spessori di pietre muschiose, spessori di verdi che si accavallano e formano come una barriera folta e umida, dalla quale esce l’erezione del fiore di loto; il quadro in questa partitura, in questo gioco di luci, in questo strano taglio, avvolge di turbamento.

Il dipinto di Bocchi, insieme ad altri che hanno concorso al premio della Società di Incoraggiamento come Salvatore Marchesi, Paolo Baratta, Roberto Guastalla e Daniele de Strobel, dopo l’esposizione parmigiana, è stato sorteggiato tra gli enti e i privati che avevano finanziato il concorso. Proprio il Comune di Parma lo ha estratto e da subito messo ad ornare una parete del Municipio, negli uffici del primo piano di fronte alla Sala del Consiglio. Nel 1974 Roberto Tassi lo aveva voluto, ripreso con la consueta sensibilità da Giovanni Amoretti, nella copertina del suo volume sulle sale del Consiglio della Cassa di Risparmio di Parma. Nel 2016, in occasione della revisione del percorso museale curato da Alessandro Malinverni, Fior di loto è passato alla Pinacoteca Stuard ad impreziosire un’intera stanza dedicata ad Amedeo Bocchi.

© Riproduzione riservata

Gazzetta di Parma Srl - P.I. 02361510346 - Codice SDI: M5UXCR1

© Gazzetta di Parma - Riproduzione riservata