C'era una volta

Nell’ osteria Cavallo Bianco, in strada Nuova, si mesceva il vino esclusivamente «in-t-al scudlén». Era quasi un rito notare tutti i clienti dell'osteria, in gran parte «barrocciai» o «cavallari», che, con il pollicione dentro alla «scudéla», ingurgitavano, dal tardo pomeriggio a notte inoltrata, fiumi di lambrusco intervallando la bevuta con partite a briscola ritmate da forti manate sui tavoli in legno sui quali, col gesso, venivano segnati i punti fatti nelle varie «mani».

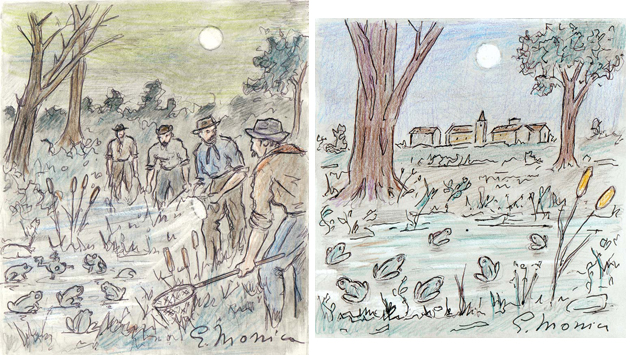

Se la caccia, specie in passato, era appannaggio dei nobili e dei ricchi, la pesca ha sempre rivestito un carattere più popolare. Ed allora, dalle nostre parti, entravano in azione i «grotadór» (coloro che andavano a scovare i pesci «in-t-i fondón» di fiumi e torrenti come la «Pärma, l’Ensa e al Tär» scavando con le mani sotto i grossi sassi), i pescatori che gettavano le loro lenze e le loro bilance nei corsi d'acqua di casa nostra ed infine i «ranär» che prediligevano i fossati. Durante il raccolto, esattamente da metà a fine giugno, si compiva il tempo delle rane durante il quale i «ranai» avevano il loro bel da fare.

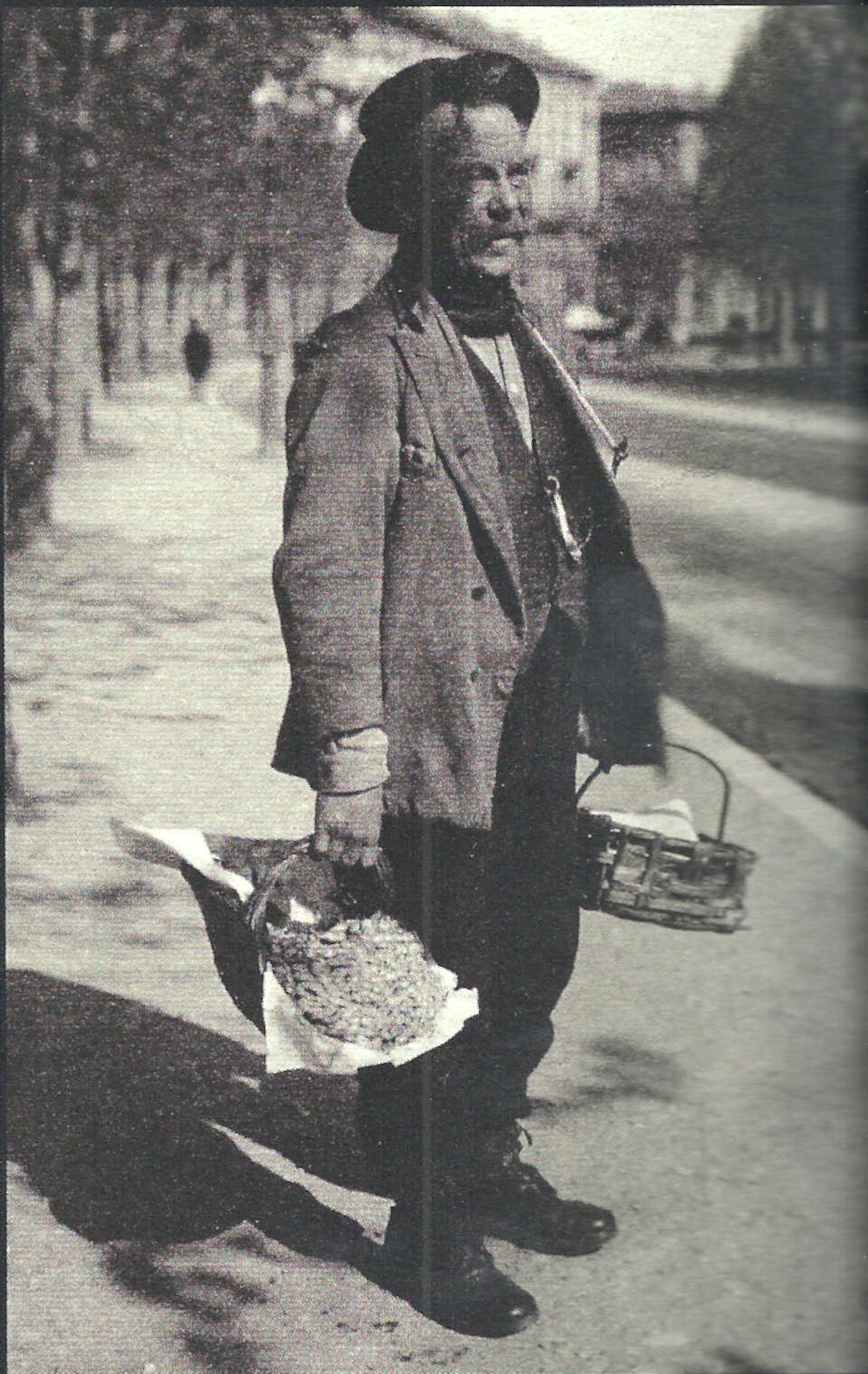

Era un omone grande e grosso ma non si sapeva da dove arrivasse. In estate, un giorno alla settimana, da giugno a settembre, alla mattina presto, faceva la sua comparsa in zona «Cittadella» e più specificamente in viale delle Rimembranze. A bordo di una grossa bici, alla quale aveva applicato un piccolo motore (proprio come usava una volta), si fermava all'ombra delle piante in due o tre postazioni strategiche del viale al grido: «rane, rane fresche». Nella parte posteriore del suo autarchico velocipede aveva montato una cassetta di legno dove teneva la sua merce tra scaglie di ghiaccio ed avvolta in foglie di salice o gelso. Alcuni sostenevano che il «ranaio» arrivasse dalle parti di Sorbolo o Coenzo, altri giuravano che giungesse da San Secondo o Roccabianca.

Ma il paese di provenienza di quel misterioso gigante non si seppe mai anche perché l'omone era di poche parole e piuttosto schivo. Erano gli anni del dopoguerra nei quali, il nostro Paese cominciava a risollevarsi, ma la fame, patita durante il conflitto bellico, si faceva ancora sentire. Ad esempio, le «rezdóre», dopo un temporale estivo, si portavano nei campi a raccogliere le lumache mentre, per poche lire, si potevano acquistare le rane che, anche i più schizzinosi, mangiavano per riempire lo stomaco.

Solitamente, le rane venivano fritte dopo essere state messe a bagno in acqua, aceto, cipolla, sedano e prezzemolo ed un chiodo di garofano secondo un’antica ricetta padana riportata dall’indimenticato collaboratore della Gazzetta di Parma Angelo Martelli nel suo bel libro «La cucina povera in Emilia-Romagna» (Solfanelli Editore). Quando il frumento cominciava a biondeggiare nei campi e le lucciole iniziavano le loro magiche danze notturne accompagnate dal canto dei grilli, era ormai tempo di rane. Ed allora di notte, come altrettanti congiurati, giovani, vecchi e ragazzi, uscivano dalle loro abitazioni muniti di una lampada ad acetilene o a carburo e di un sacchetto di stoffa. Meta i fossi che lambivano i campi i quali emanavano quel familiare «mix» di erba e di «sisso».

Una volta preso possesso del fosso ritenuto idoneo, secondo l’atavica esperienza dei vecchi, i cacciatori, si mettevano all’opera. Le «lampare padane» baluginavano sotto il cielo stellato specchiandosi in quelle acque, allora pure, che si potevano agevolmente bere. Non tutte le serate erano adatte alla caccia, infatti i più esperti partivano con tutto l’occorrente solo nelle notti con luna e senza vento durante le quali, grazie alla luce della rudimentale lampada, gli anfibi venivano abbagliati e, come ipnotizzati, si facevano catturare. E così via fino alle prime luci dell’alba quando il sacchetto era pieno. Gli esemplari più pregiati erano le rane femmine in quanto più grosse, ma si acchiappava tutto quello che si poteva. Delle prede catturate, una parte serviva al fabbisogno domestico, un'altra parte veniva venduta al mercato o barattata con altro cibo. Le rane venivano pulite bene, infilate in bastoncini di legno di salice, quindi si avvolgevano in larghe foglie di gelso. Una volta compiuti questi riti, il «ranaio» deponeva le rane nella sua cassetta e partiva alla volta della città per la vendita a domicilio. «L'abbigliamento del cacciatore di rane - scrive Luigi Pacchiarini in un suo saggio tratto da «Gli Uomini del Po» (edizioni Sometti-Mantova) - doveva essere scuro per mimetizzarsi e l'attrezzatura era piuttosto semplice poiché l'unico strumento utile alla cattura era una fonte luminosa che, nel buio della notte, incantava momentaneamente l'animale. Tale fonte luminosa era costituita, in antico, dalle lampade a carburo nelle quali il carburo di calcio, a contatto con l'acqua, emetteva un gas facilmente infiammabile il quale emanava una splendente luce. Naturalmente questi apparecchi, perfetti nella prova che si faceva a casa, per le complicazioni nel metterli all'opera al buio in situazioni precarie, non funzionavano mai al primo colpo. Ma, dopo una serie di tentativi andati a vuoto e l'intervento del pratico di turno, finalmente, anche l'ultimo fanale si accendeva». Lo ricorda bene «Marién» La Franca, il popolare direttore dell'orchestra «Millelitri», da ragazzino, provetto «grottatore» «in-t-i fondón ädla Pärma» con il «socio» «Trombètta», nonché abilissimo «ranär» nei fossi del Budellungo e del primo contado.

© Riproduzione riservata

Gazzetta di Parma Srl - P.I. 02361510346 - Codice SDI: M5UXCR1

© Gazzetta di Parma - Riproduzione riservata