Incontri

Perché amiamo così tanto Alessandro Barbero? Per il suo invidiabile talento nel saper narrare (più che spiegare) le biografie di Santa Caterina o Matteotti, le fasi della battaglia di Lepanto o le cause dello scoppio della Grande guerra? Certo; tutto merito, si sa, di una retorica frizzante e immediata, ma non per questo meno profonda. Eppure, questa risposta non ci convince del tutto: come giustificare infatti le migliaia di follower, nonché i canali You Tube e i podcast che, da anni, diffondono negli auricolari di ogni appassionato/a di Storia le sue conferenze? Forse perché il professore (per noi lo resterà sempre, anche in pensione) ha imparato a spostarsi di lato, lasciando sotto i riflettori solo il fatto storico, cristallino e puro perché non oscurato dall’ego umano.

Barbero sa infatti prestare la propria voce al passato, ma senza rubargli la scena. Inoltre, conta moltissimo il «fattore tempo»: da bravo docente, lo studioso sa che la buona cultura - cioè quella memorabile - non ammette sprechi, né di parole né di minuti. Andare dunque al punto senza esagerare con le digressioni e dosando con sapienza - quando l’attenzione cala - l’uso degli aneddoti, connota un entusiasmante stile didattico che Barbero ha mostrato anche ieri pomeriggio, quando il Teatro Farnese si è trasformato in un enorme, adorante orecchio di legno pronto ad ascoltare il principe degli storici italiani. Non stupisce dunque che tra le 660 persone in sala spiccasse la componente giovanile: «Barbero mi ha fatto capire quanto il mestiere debba essere stimolante e divertente insieme. Vorrei fare mio questo stile» (Martino, 21 anni).

La lectio ha inizialmente ripercorso le tappe che hanno portato il tricolore rivoluzionario d’Oltralpe a diventare simbolo delle più antiche rivendicazioni risorgimentali, affrontando poi l’epopea dell’armata guidata da Bonaparte, capace, dopo l'armistizio di Cherasco, di aprirsi fulmineo la strada verso la pianura Padana sconcertando il nemico austriaco. È proprio qui che si colloca il piccolo fatto d’arme di Montechiarugolo (4 ottobre 1796): alcuni volontari reggiani - infiammati dai nuovi ideali di libertà - decidono infatti, primi in Italia, di attaccare uno sparuto gruppo di «alemanni» attestatisi nel castello. Napoleone promuoverà l’evento a eroica impresa e donerà ai reggiani uno stendardo con i colori che ben conosciamo.

Barbero, come d’abitudine, è stato magistrale sia nel rievocare le regole della guerra di allora (approfondendo anche i rapporti tra Napoleone e Ferdinando di Borbone, duca di Parma) sia nel rimarcare come il nostro Risorgimento abbia trovato proprio nell’azione popolare cittadina - e non solo in quella, come si crede, di un ristretto gruppo di aristocratici - uno dei suoi segni distintivi.

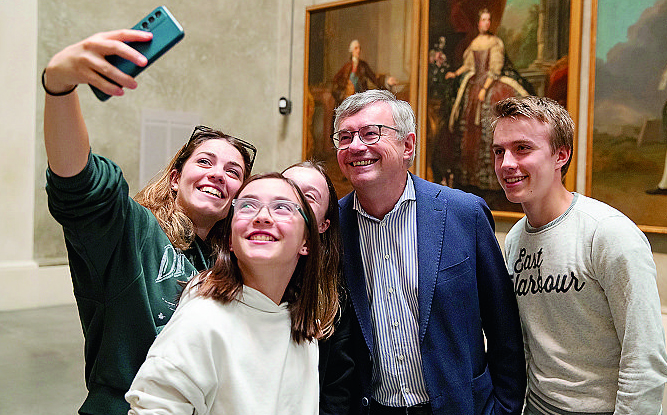

Mentre visitava, prima della conferenza, la Galleria nazionale, rimirando alcune tele settecentesche, lo studioso ha risposto cordiale ad alcune nostre domande: «Se potesse trascorrere un pomeriggio a Parma nel Duecento chi vorrebbe in sua compagnia? Fra Salimbene o Benedetto Antelami?». «Fra Salimbene senza dubbio. E, da buon medievista, proprio di lui mi piacerebbe scrivere la biografia, se dovessi scegliere la vita di un parmigiano nei secoli da approfondire». «Un libro che regalerebbe ad un studente appassionato di Storia?». «Lo stesso che hanno regalato a me e che mi ha cambiato la vita: “La società feudale” di Marc Bloch». «Noi comuni mortali, guidando o cucinando, ascoltiamo lei; lei chi ascolta?». «Quel che capita. Però sto cominciando a pensare che dovrei riascoltarmi anch’io, visto che tutti mi dicono che sono interventi interessanti».

© Riproduzione riservata

Gazzetta di Parma Srl - P.I. 02361510346 - Codice SDI: M5UXCR1

© Gazzetta di Parma - Riproduzione riservata